「木」からカメラを作り出す『タチハラ写真機製作所』

会社概要

先代の立原正雄氏による創業は1934年(昭和9年)。現在は、二代目の立原道夫氏が経営している。4×5、8×10、11×14など、定評ある各種ウッドビューカメラの一台一台を、まさに愛情をこめて手作りし続けている。2000年3月、25年ぶりの新製品『タチハラフィルスタンド45-2』をIPPFにて発表。インターネット上での販売も開始した。(2013年に廃業)

豊かな自然と、人の手が作り出すウッドビューカメラ

まず、北海道は日高産、樹齢300年以上という朱利(しゅり)桜を使用し、屋外にて厚木を乾燥すること3年。そこからやっと工作にかかるという事実に驚いた。写真家が写真を撮る実用品としての精度と耐久性を確保したカメラを作るには、これが基礎の基礎なのだそうである。木材の質を見通す目と直感が必要なことはいうまでもないこと。それよりなにより、木材と話をし慈しみ育てるかのように3年という年月を過ごす、その背中には、まさにカメラのオヤジといったたたずまいを感じてしまう。

「乾燥といっても、機械的に乾燥すればいいってものじゃないんですよ。自然の雨が降り、ゆっくり濡れて、そして乾く。それが繰り返されることによって、木が成熟していくんです。一番いいのは、雪ね。雪が降って積もる。それが時間をかけて融け、木にゆっくりしみこんでいくわけ。そして乾く。そういう繰り返しが一番いい。」

聞けば、確かに意味は理解できるけれど、それを長年に渡って実行しえる精神には、もはや常人には理解しえない世界、いや宇宙といってよいものがありはしないか。昨今の子供たちの中には、野菜や肉や魚といったものまで工場で生産されていると信じている者がいると聞く。果たしてこの子たちは、今やハイテクノロジーの結晶にも譬えられるカメラが、広大なる自然に育まれた木を素材とし、職人の手によってこそ生まれているのだという事実を実感として信じることができるだろうか。いや、私自身にとってさえ、この事実は、かなり新鮮なものだったのだ。機械と手のいずれが優秀かと問う時、私たちは普通、他ならない手こそが、全ての機械を作り出している事実を忘れているのである。科学技術と自然を比較する場合も同様であろう。

1938年東京都生まれ。「親父も私も不器用。だけど、不器用が丁寧に作ったモノは、器用な人がテキパキ作ったものより堅牢で確か」がポリシーの一つ。『タチハラのおやっさん』の愛称で、プロ、アマチュアを問わず多くの写真家に親しまれている。

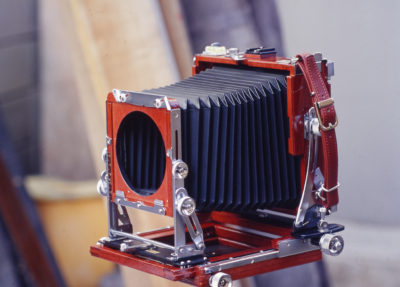

21世紀の4×5カメラという意味を重ね、「Handy View 4521」という愛称が与えられた。前後ボード共、ディアドルフ形式のムーブメントを採用しながらも、重量1.7㎏という軽量さ。手持ち撮影をも考慮に入れたハンドストラップも装備。

機械と人と

正直な話。想像していたよりもちいさな工場であり(始め、入り口が判らなくて往生してしまったほど)、さまざまな工作機械の間には所狭しとダンボール箱が積まれ、現在の作業が行われている場所には金具類が整理されているガラス瓶が数えきれないほど広げられている。そんな様子を目の当たりにした時、ふと心をよぎったのは「かつてはそうだったのだ」という思いであり、その直後に「いや、これからもきっとそうなのだ」という小さな決意だったように思う。

チリ一つ落ちていない広大な工場で、ラインに乗って大量生産されるカメラとは違って、一台一台が少しずつ違った顔を持ち、それぞれの個性(いい意味でも悪い意味でも)が息づいているカメラは、やはり、人としての心をもった手によってこそ、作りえるものであり、これから先も必ずやそうであり続けるに違いないのだから。

「一回、工作にかかるとね、4×5だと100台前後、8×10なら70台くらいを作るわけ。それ以上にすると、気持ちが持たないんだ。集中力がなくなる。集中力が落ちてくると、まず精度がでない。100分の数ミリっていう単位だけれど、それでも誤差が積み重なると、仕上がりがガタガタになる。それだけじゃなくてね。ケガをするんだ。オヤジの手は二つ指先がなくってね。こう言うわけ。『指が5本揃っているような奴はロクな職人じゃない』って。僕の手の指は5本あるけど、僕に言わせればそれは集中力の問題。でもね。この指なんかもう、曲がってるの。ケガもいっぱいしてるよ。」

おそらくは、プロとして仕事をし続けている人には、多かれ少なかれこれは共感できるに違いない。しかし、ここまで肉体を酷使しながら、精神力を維持し続けなければならない仕事は、そう多くはないだろう。ここには、確かに「かつてはそうだった」世界があるのかもしれない。

「新しい工作機械ってダメなんだよ。結局ね、使い込んだ工作機械の方が精度がでる。使う人が機械を育てるというか、機械がいうことを聞くようになるまで使い込む。そうすることで、やっと精度がでる。もちろん、念入りなチェックは絶対必要だけどね。」

タチハラ写真機製作所でつくられるウッドビューカメラのボディは通常使用で50年、蛇腹でさえ30年は持つという。こうした耐久性の秘訣は、前述したように良質な木材にあり、そして今一つが工作精度の高さによるもの。さらに言えば、生きている木材を扱う生きている職人の五体を通した技にこそ、その要があるのだろう。ここには、おそらく、決して数値化できない何か、それは例えば、木と人の魂の交流のようなものがあってしかるべきだと思う。

工場の壁に立てかけられた厚木と、製品として完成しつつあるカメラを見比べていると、なんだか、木が自ら望んでカメラになろうとしているかのようにも思える。彫刻家がよくいうように、木や石が望んでいるように彫れば、そこに作品が生まれるような、そんな感覚がするのである。

仕事と人と

「いい時代もあったし、悪い時代もあった。今は少しよくなりかけているようなそんな感じかな。だからね。いい加減な仕事ってしちゃいけないんだ。特に、今のような時代はね。10年経ち、20年経った後になって始めて、今の仕事が評価されるようなそんな仕事をしないとね。」

50年持つカメラを作り続けている自負を裏返せば、50年先を見ているということに違いない。50年先はどうなっているのかわからない、のは実務的には確かなことに違いないのだけれど、心の先の50年後は誰にでもある。いわば、その心に責任をもつ仕事をするということ。しかしこれは、並大抵ではないだろう。私などにはかなり頭の痛い問題であって、もしかすると読者の一部にもちょっとした反省を促すかもしれない。そして、こうも思う。

一枚の厚木を切り、削り、溝を彫り、組み立てるといった一連の作業(4×5で約4カ月、8×10で約8カ月という)を例えるなら、生まれてきた子供を一人前にして世に出すまでの過程のようなものではないかと。社会の荒波に揉まれてもちゃんと生き続けることのできるカメラという名の子供を育てるのが、氏の仕事だという具合に考えるなら、50年先を見つめることは、決して不可能なことではないに違いない。というよりも、もしかすると、本当にいいユーザーにだけ、自分の手塩にかけたカメラを使ってもらいたいのが本心ではないかと。なんだか、花嫁を送り出す父親の気分になってしまったが、しかし、読者自身も自らの仕事にそういうニュアンスを感じることがありはしないだろうか?

wiki情報はこちら。