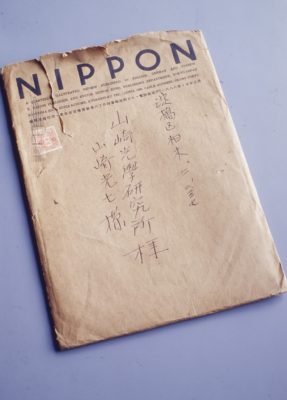

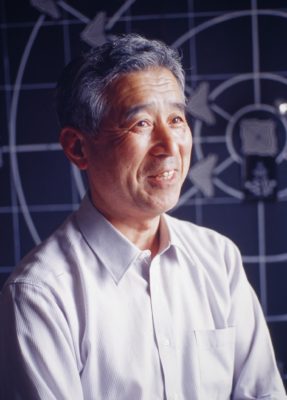

あまりに人間的なレンズ作りに徹する『山崎光学研究所』

会社概要

1924(大正13)年、浅沼商会から独立した先代の山崎光七氏が創業。'31(昭和6)年に日本で始めてテッサータイプの純国産大型カメラ用レンズを完成。高性能かつ廉価なレンズとして好評を得、「コンゴーレンズ」の名称で現在に至るまで多くの写真家に親しまれている。国内はもとより世界各国にも愛用者は多い。'55 年に株式会社山崎光学研究所を設立。'72 年、現在の工場に移転。(2013年に業務終了)

レンズの味って何だろう?

正直な話、レンズの描写というものに深い関心はなかった。コンピュータを使って設計され、高度な品質管理のもとで大量生産される写真用レンズに、描写の味などというものがあったとしても、たいした魅力を感じなかったのだ。それに第一、レンズの描写を比較してから選ぶという贅沢な時間を、私は知らなかった。もちろん、レンズのタイプや構成、枚数などにも一切無関心であった。はっきりいってしまえば、レンズなど、焦点距離さえ同じならどれも同じようなものだと信じて疑わなかったのだ。

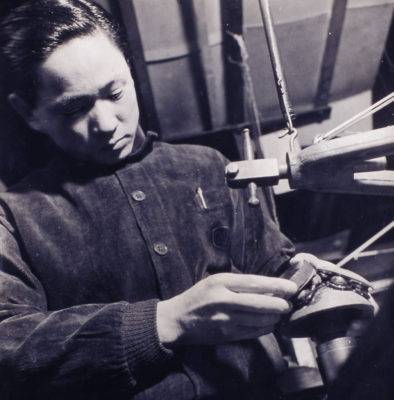

しかし驚いた。何枚ものレンズや部品や工具が並ぶ机の上で、一本の大型カメラ用レンズが、山崎氏の手の中で組み上げられるようすに、なにか得体の知れない魔法を見ているような、そんな錯覚に捕らわれた。

いいんだろうか、こんなことでレンズができてしまって・・・。

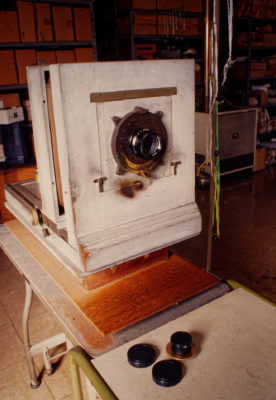

「こっちの部屋が検査室です。この暗箱なんてもう何十年も前のをそのまま使ってます。チャートも、一時期考えていた引っ越しのためにまわりの照明器具なんかも取り払ったまま。これを作ってくれた大工さんももういないし、自分ではなかなかあそこまでちゃんとしたものにできませんから」

疑念はますます膨らむ一方である。いいんだろうか、こんな検査方法で・・・。

種を明かせばこうである。

コンゴーレンズは多くても4群4枚という、非常にシンプルな構成をしている。こうしたレンズや部品の数々は、全て外注。シャッターはコパル。これらのパーツを、山崎氏が一つ一つ組み上げる。そして検査。できたてのほやほやのレンズを古い暗箱にセット。2×3メートルほどもあるチャートにピントを合わせ、その像をルーペでチェックして完成。レンズ構成がシンプルなため、ヌケのよいシャープな画質が得られるという。

「たまにはなかなか満足できないことがあって・・・。原因が簡単にわかればいいんですが、わからないとね。やみくもになんでも試してみます」

やはり、疑念は消えない。ただ、こうも思うのである。もし、レンズの描写に味があるとすれば、それは光の振る舞いがコンピュータによってさえ完全に計算しつくすことのできないためでもあろう。だとすれば、ここに大きな2つの道が立ち現れてくる。すなわち、一つはさらに強力なコンピュータでもって計算し制御しようとする道。そしてもう一つは、ある地点からは自然の成り行きに任せるような、そんなおおらかな道である。

善し悪しはそれぞれにあるだろう。しかし、好き嫌いでいくなら、私は後者にこそより人間味を感じてしまう。そして、人の手によって作り出されるレンズだからこその描写の味わいも、確かにあるように思う。

70年余りの歴史というもの

「コンゴーレンズのコンゴーは金剛。堅いっていう意味です。軍艦の名前にもありました。若い人には判らないかもしれないけれど、金剛石も磨かずば・・・ですね。山崎光学研究所ってのは、当時の流行りだったのかなぁ。別に複雑な研究をしてるわけじゃなくて、なんとなくかっこよかったんでしょうね。僕は反対したんですけど。」

昔話は続く。

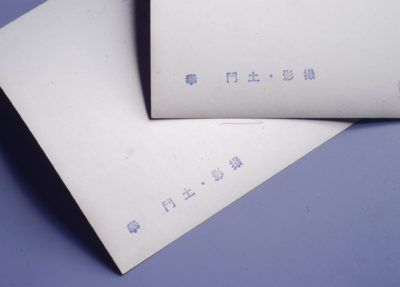

「以前は職人さんが何人もいて自社で研磨もやってました。でも、職人さんもだんだんいなくなってきますしね。機材はあってもそれを使える人が少しずついなくなっていくから、モノが作れない。そんな部品は多いです。そうそう、土門 拳さんの写真がやっと見つかってね。内に置いとくのももったいないから土門 拳記念館にでも寄贈しようかと思うんですが、どうでしょうね。」

ところがここに来て、にわかに注目が集まり始めてもいるようだ。

「'96 年には東京カメラ倶楽部(会長/田村彰英)から「大型カメラレンズ」について永年貢献したっていうので表彰してもらいました。後から勲章なんかも頂いて、嬉しかったです。それからね。僕と意図とはまた別に、ここを存続させようと動いてくれる人も多いんですが・・・、今の時代ですから難しいと思います。」

取材を終えた後になって知ったのだけど、意外にコンゴーレンズファンが多いのにびっくりした。プロはもちろん、写真好きの編集者や、アマチュアまで、結構みんな使っている。知っている人は知っている。使っている人は使っている。こうした事実を、私が知らなかっただけ。レンズといえば、つい有名ブランドの大量生産品を選んでしまう私の落ち度である。でも、物のありがたさというのは、たいていの場合、それがなくなってしまった後で気づくのが普通。だとすれば、その一歩手前(?)でコンゴーレンズに出合えたことは、私にとって幸福であったのかもしれない。いやいや、まだまだ無くなりはしないけれど。

「ときどきね、プロの人がいろいろなレンズと比較して、こっちの方がよかったよって写真を送ってくれたりするんです。それで改めて、うちのレンズの良さを知ったりすることもありますね」

比較写真のいくつかを見せて頂いて、確かにレンズというのにはそれぞれの個性があるのが判ったような気がした。人によっては、コンゴーレンズは一本一本の描写が少しづつ違うからと、いいとも悪いとも取れる発言をするけれども、もしそうだとするなら、手元のコンゴーレンズは、世界に一本しかない自分だけのコンゴーレンズということになるはずだ。

「最近は、製品番号も入れてません。番号で管理しないでも、誰が使っているのかだいたいわかりますから。ですから、カメラ店などに注文するより、直接問い合わせてくれた方が早いです」

なんだか、あくまで謙虚な山崎氏の人柄に、私は少し戸惑っているのである。

wiki情報はこちら。