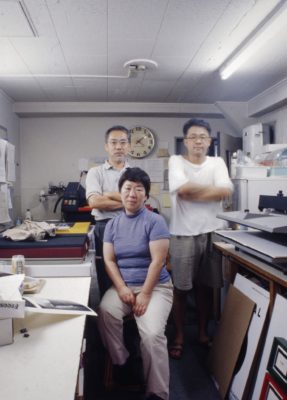

モノクロプリントを自在に奏でる個人ラボ「ザ・プリンツ」

会社概要

1983年にモノクロ専門ラボとしてスタート。法人化は1990年。ここで制作されるハイクォリティなプリントは、広告宣伝や写真集の印刷原稿として、そして美術館やギャラリーのコレクションとして、さらには写真展やポートフォリオ用のオリジナルプリントとなる。著名な写真家が個人的に発注することも多く、そのほとんどは営業活動や宣伝によるものでなく、口コミで広がったそう。これだけからも、満足度の高さが想像できよう。

時代の変わり目に

「写真同好会っていってもね、100人もいたんですよ。今では考えられないでしょう。当時は立木義浩さんや篠山紀信さんなどといった偉大な牽引役がいましたからね。写真学部なんてない青山学院大学からも、多くの写真家が育っていったのです。」

おそらく、現在の氏の銀塩写真に対する深い愛着は、こうした時代の環境が原点となっているのだろう。しかし、モノクロ専門ラボという一般にはほとんど知られていない職業に徹すること。写真家のように華やかな舞台に登ることもなく、ともすれば縁の下の力持ちとしてその名さえ忘れられかねないプリンターという仕事への思いとは何なのか?

「結局は、自分に合っていたということでしょうね。それでも小林さんのカメラアシスタントをやりながら、暗室作業を任されるようになって、ずいぶん悩んだこともありました。でね、カメラマンと違ってプリンターは、好きなだけ時間を掛けて、自分で満足できる作品を自分の手の中で作ることができるのです。そして、当時は、自分で納得がいく作品を作りあげるだけで、仕事もどんどん広がっていきましたしね。」

もちろん、ここに来て、時代は大きな曲がり角に差しかかっている。デジタル革命がそうであり、印刷技術の飛躍的発展も大きな要因であるが、モノクロプリントそのものの使われ方自体が大きく変貌しようとしているのである。

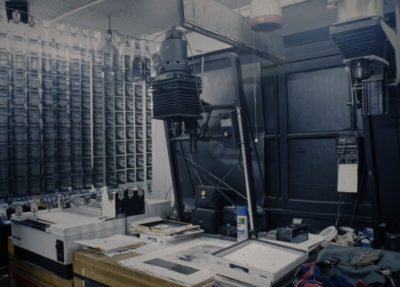

「でもね。写真撮影におけるシャッター操作もそうでしょうが、薬液の中に浸した印画紙の上に画像がゆっくり立ち現れてくる。そして、今のこの瞬間だ! と思える二度と蘇らない一瞬を捕まえて引き上げるんですね。この一瞬芸的な感覚が、忘れられなくて。」

この言葉に、写真の最大の魅力が隠されていると思う人は少なくないはずだ。写真の最大の魅力、そして怖さ。それは、いわば博徒のスピリッツではなかろうか。予測のつかない現実に対して、知恵と体力を総結集し、ある時はねじ伏せるように、そしてある時はなだめすかすようにして、できる限り高い場所で現実と理想との折り合いをつけていく。失敗した時のリスクが大きければ大きいほど、快感はより高みに達する。むろん、プロに失敗は許されないけれど、心の奥深くのどこかに、こうした博徒の精神が宿っているように思う。そして、デジタルを含めた各種の高度な技術は、我々の心の片隅で静かに、こうした精神を駆逐しつつあるのではないか。だからこそか。

「不思議なものでね。最近になって、プリンターという職業に関心をもつ若い女性が増えてきているんですよ。でも、プリンターの現状はかなり厳しいですから、なかなかうまくはいかないようですが。それから、レンタルラボというのも増えましたね。このデジタルの時代にどうしたことなんでしょう。」

時代は、いったいどこに向かって進もうとしているのか。

1948年、東京生まれ。青山学院大学卒業後、同大学の写真同好会の先輩であった小林正昭氏に師事。当時は写真家を夢見るカメラアシスタントだったそうだが、小林氏の暗室作業を専属で任されるようになり、プリンターという職業で立つことに。「自分の手の中で、ぐずぐず時間を掛けて作品を完成するのが性に合ってたんですね」とは本人の弁だが、その精緻で表現力豊かなモノクロプリントのイメージは、多くの写真家の認めるところ。

詩の効用

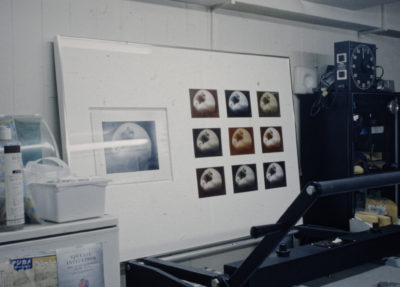

「プリントを発注する際にはね、濃度やコントラストをどうして欲しいとか、このあたりをどのていど焼き込んで欲しいとか言われるよりも、『乾いた空気感を出して』とか『異国の風を感じるようなものに』などと言ってくれたほうが嬉しいですね。」

技術馬鹿の私としては、おいおい、そんな詩的な表現で何が伝わるのかいな、とツッコミの一つも入れたくなるのだが、事はそうではないらしい。こうした詩的な表現は、その解釈の仕方に個性が現れる。だからこそここに、技術者としてのプリンターではなく、作家としてのプリンターが活躍できる場が生まれるのである。聞くところによれば、優秀なアートディレクター、先鋭の写真家、熟達のプリンターの間では、こうした詩的な言葉こそが、最良のコミュニケーションの道具となりえるのだとか。つまり、こうした解釈の多様性を当の仕事の目標地点に向けて集中させることによってのみ、何かを壊しつつ何かを創造できる。結果として完成された作品には、新しい生命が吹き込まれるのである。

かつて、アンセル・アダムスが語ったよう「ネガは楽譜、プリントはその演奏」とはまさにそうであって、プリンターの仕事とは、ネガに記録された画像を印画紙に焼き付けるだけではなく、その解釈を音のない音楽として印画紙上で奏でることなのである。

「でもね。情況は決してよいとは言えません。例えば、かつてのアグファ・ブロビラに代表される、最高を謳うことのできる印画紙はもう入手できないんです。ベスト・ワンと言えるものがなくて、現在は押し並べてグッド・ワンといった感じなんですね。経済効率的にいえば、仕方のない現実なのでしょうが・・・」

過去から未来へ

プリンターとしての久保氏のもう一つの顔は、古典的な印画法として知られるプラチナプリント用印画紙や、P.O.P.(プリンティング・アウト・ペーパー)などの輸入販売業者(?)。大々的なものではないが、こうした古典的技法にも精通している氏のこだわりが伺える。面白いことに、こうした古典的印画法に使う特殊な階調を持つネガ作りには、デジタル技術もかなり応用されているのだとか。

そして、氏の現在の夢の一つは、日本の美術館やギャラリーなどにコレクションされている貴重なネガやプリントの保存、修復、再生に関わること。なによりもオリジナルプリントを直接この目で見、この手で触れるのが最大の下心(?)だというが、こうした仕事の成果は我々にとっても貴重な財産の一つとなりえるであろう。

欧米では、プリンターという職業が確かな地位と誇りを持ち、過去の作品への共通した理解があるため、こうした仕事によるすばらしい成果が多くあるという。しかし、この日本では、未だプリンターの仕事への理解が不足しているせいか、あるいは別の事情でか、なかなか巧く機能していないのが実情のようである。

何が不足しているのか? それに答えるだけの能力は私にはない。しかし、プリンターの仕事がより多くの人々に理解され、久保氏の夢の一つ一つが実現されることを強く期待し、そして応援し続けていきたいと思う。

ダゲレオタイプが誕生してから現在に至るまで、暗室は、写真という摩訶不思議な装置の揺り籠であり続けてきたのであり、そして今後もそうあり続けるだろうことを確信しながら。