オリジナルプリントをディーリングする写真ギャラリーの先駆「ツァイト・フォト」

会社概要

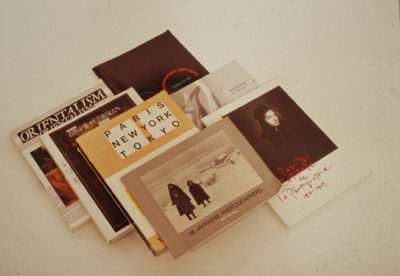

1978年、オリジナルプリントを購入、展示、販売する国内初の写真ギャラリーとして創立。つくば写真美術館'85「パリ・ニューヨーク・東京1885~1984」展を主催。後、「オリエンタリズムの絵画と写真」展、「自然を愛した芸術家たち」展、「写真のエコール・ド・パリ」展を共催するなど、オリジナルプリントの芸術的価値を定着させるための活動を幅広く展開している。現在は、上海ビエンナーレでの写真ギャラリー構築に協力。(取材当時)

ディーラーという仕事

本連載の趣旨を簡単に説明して、石原氏が前面に出てくれるような記事にしたいと申し出た途端、

「ディーラーってのは黒子だからね」

と早速、釘を刺しながらも、歯切れのよい大きな声で矢継ぎ早に繰り出される話の数々の面白いのなんのって。下ネタあり、業界裏話あり。驚いたり、寒けがしたり、ゲラゲラ笑ったり、めくるめく話の展開に我を忘れそうになった。情熱的でありながらも計算され尽くされていて、繊細でありながらも大胆。

タイプである。いや、変な意味じゃなくて。でも、もし自分が女性だったら必ずや惚れてしまうに違いない。いや、変な意味じゃなくて。

実をいうと、十数年前、とある写真ギャラリーのスタッフをしていたことがあって、そこで学んだ唯一は、この業界とは魑魅魍魎が暗躍する世界であるという直感だけだった。金銭感覚の違いはいうまでもない。やたら野簿図な経営実態にも関わらず、経営が成立している現実の前に、呆れ、苛立ち、そして半年で辞めた。しかし反面、こうした金銭感覚と現実感覚の違いこそに、私は深い魅力を感じていたことも確かだったのだ。怖かったというのが正直なところかもしれない。時は、バブル経済の真っ最中であった。

しかし、おそらく石原氏がツァイト・フォトを創立した22年前の情況は、今では考えることさえできないほど困難な時代だったろう。写真美術館という存在すらなく、公立の美術館でも写真をコレクションすることは稀でしかなかった時代である。

「このギャラリーを作ったらさ、アサヒカメラで大々的な反論キャンペーンをやられたんだよ。そうそうたるメンツが、コピーのコピーを売るってのはどういうことかってね。でもさ、それでこう思ったね。こんな小さなギャラリーに対して、伝統ある大きなメディアが楯突くってのは、こりゃ可能性があるぞって。」

考え方によれば、写真は現実のコピーであり、そのコピーを焼き増ししたものがプリントである。プリントに確たるオリジナル性をもたせるには、一つの魔法が必要である。そうそうたるメンツ諸氏は、この魔法の存在を信じきれなかったものと見える。魔法。それは世界の潮流と、石原氏の情熱が化合されることで誕生した。

「とにかく、誰よりも先にやるってのが気持ちいいんだ。フランスに行って、カルチェ・ブレッソン、ブラッサイ、アンドレ・ケルテス、ロバート・フランク、ビル・ブラント、マン・レイなんかに直接会って作品を買いつけてきたんだ。日本人でそんなことをする奴はいなかったからね。皆、変な日本人が来たって妙に受けてさ。」

赤信号、皆で渡れば怖くない。これが多くの日本人のメンタリティであろうが、実はこれが一番危険なのである。確か、数学者の森 毅氏も言っていたけれど、赤信号、一人で渡れば怖くない、のほうがより実態を的確にいい当てている。と同時に、誰よりも先に一人で渡る行為には、他に変えがたい快感が伴うはずだ。

「でもさぁ。開店して半年は閑古鳥に住まわれちゃってさ。人っ子一人来なかったねぇ。ははは。」

表現と作品と経済と

写真ギャラリーオーナーだけでなく画商としての顔を持つ石原氏。もちろんツァイト・フォトサロンは写真ギャラリーであるが、ごく稀に、絵画や版画を展示することがある。「絵画も写真も区分けはぜんぜんしてないね。アートっていうのは、美的な世界観なんだよ。絵筆を使うか、写真機を使うかの違いしかないんだ。要はさ。どっちも平面芸術でさ、それを見た時に、作家の情熱をどのくらい敏感に感じとることができるかなんだ。」

曲がりなりにも写真家という看板を掲げている私、そして読者の多くにも、この言葉は意味深長であろう。しかし、こうも言う。

「写真っていうのは、両刃の剣的性格が強いね。写真は、社会に切り込んでいくための非常に強い武器になると同時に、一歩間違えると自分自身を傷つける武器に変わってしまんだな。絵画などにもそういう傾向があるけれど、写真は特にそうだよ。だからこそ、非常に興味深いし、面白いんだ。」

社会に切り込むどころか、それに流され、自分を傷つけるというより、それを守るためにしか写真を使っていない私にとってみれば、ちょっと想像しがたいイメージだが、辛辣な写真作家の世界とはおそらくそうしたものなのであろう。

「でも、やはり海外の作家のほうが凄いね。生きるか死ぬか、というぎりぎりの場所で活動しているから。なにか一つ失敗やらかすと、そこではもう生きていけなくて、外国に渡る。そして起死回生を狙う。そんなだからな。日本はね、評論家も学芸員もギャラリストも、おしなべて優しいから。だから役割分担も曖昧になってきて、それぞれの仕事を貫徹できないんじゃないか。」

これは、おそらく日本全体のムードとも絡む問題であろう。ただ、広告写真のジャンルにおいて、生きるか死ぬかは、常なる問題ではなかろうか。なんといっても、動くお金が違う。だがしかし、広告は多くの場合、写真家の全人格を掛けた仕事ではない。アートは、写真家の全人格を掛けた仕事である。だからこそ、優しくならざるをえないのが日本人的感性なのか。そして、これは将来、変化しうるものなのか。

「昔は、自分自身の写真に対する美意識みたいなものがあって、写真の選択などに妥協を許さないところがあったんだ。けれど、ここ5年で意識は変わったね。経済のためならギリギリまで妥協する。写真作家も、もっと戦略的に作品を『売る』ことを考えていいんじゃないか。もちろん、小器用さが入ってくるとダメだけど。」

現在、石原氏と3人のスタッフは、11月より始まる上海ビエンナーレの準備に忙しい。大変革の真っ最中といえる中国に、アートとしての写真が初めて持ち込まれようとしているのだ。

「日本で食えなきゃ、中国でもどこにでも行くのさ。わははは。」

いやはや、この活力。分けられるものなら、少し分けて頂きたいような気がする。