35ミリ一眼レフよりも軽量な4×5カメラを製作する『東邦機械株式会社』

会社概要

1947年、先代の下田誠輔(せいすけ)氏が、主に大手企業の設備機械や特種なオーディオ機器などを受注製造する会社として創業。現在は、二代目の晴忠氏に引き継がれ、超軽量コンパクトな大判カメラ(4×5、5×7、8×10など)と、そのアクセサリー類の設計製造販売などを行なう。独創性豊かなアイテムは、アメリカやドイツなど、海外のカメラ雑誌にも数多く取り上げられている。(取材当時)

信じがたい4×5カメラ

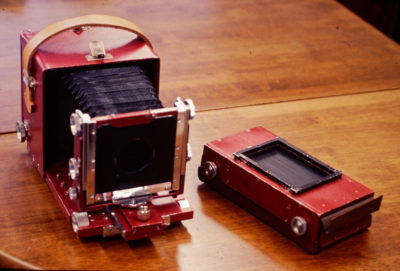

もっともポピュラーな大判カメラといえば4×5ビューカメラだが、東邦機械のそれは製品写真で見る限り、少々華奢に見える。とりわけ、スタジオで使用する重量級のカメラに比べれば、その差は歴然とする。事実、3年前、SHIMO FC-45Xの使用レポートを書くためにしばらく使わせて頂いたことがあって、まことに失礼な話ではあるが、正直なところの印象は、「こんなんで大丈夫なのだろうか」という不安であった。私自身の現在の仕事の種類に加え、今まで使ってきたカメラに慣れた手が、そう思わせたのである。

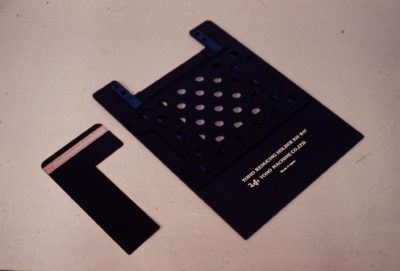

さらにいえば、昨年の春に新発売されたばかりのSHIMO FC-45 Mini。ショートレールのこのカメラの本体重量は、なんと800グラム! ハイエンド機として知られる一連の35ミリ一眼レフの重量よりはるかに軽い。これは驚愕に値する事実である。しかもロングレールを使用すれば、フランジバックは最大300ミリまで延長できるから、まずほとんどのレンズを使用することが可能だ。無論、フィルムバックもクイックチェンジなどを使うこともできる。

凄いことは判る。しかし、と私の古い思想はこうつぶやく。

「4×5カメラは重くて頑丈なのが当たり前。そんな軽さを自慢してどうする? しかもFC-45Miniは、アオリ機能を完全に省略しているではないか。アオリのできない大判カメラっていったい何?」と。

ところが、今回の取材でさまざまな話を伺ううちに、SHOMOシリーズがそのデザインと軽量さと操作性を通して表現しているのは、写真に対する私とは異なる一つの思想であることを知った。

1945年、東京生まれ。東洋大学電子工学科卒。「私は次男坊でして、まさか社長として継ぐことになるとは全く考えてませんでした」と少し浮き世離れた、にこやかさで語る。カメラの独創性がなんとなく忍ばれるような・・・。

それは苦肉の策から始まった?

ここからは下田氏の話。そう、勘のよい読者はもうお気づきかもしれないが、カメラ名のSHIMOは、シモダのシーモである。FCは? これはいずれ分かることに。

「父は生涯、読書の虫でして、機械に関する本ばかり読み続けた人なんです。ドイツ語も堪能で、会社のロゴマークも父がドイツ語の表記を参考に考案したものです。結局、人が作れないような機械を作るのが好きで、それで当社もそうした仕事ばかりをしていました。大手メーカーからの受注で設計製造する一点ものの設備機械がメインでした。」

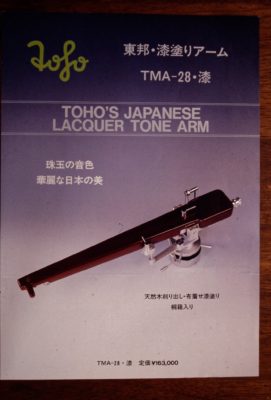

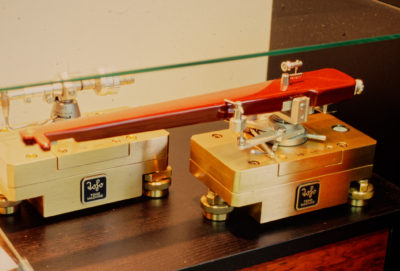

そうした仕事の一つにオーディオ関連機器がって、例えばターンテーブルベースとかトーンアームなども主力製品の一つだったという。現在のオーディオ機器といえば、CDにMDといった具合のデジタル機器であるけれど、かつてアナログが主流であった時代の高嶺の花ばかりを手がけていたのである。

「現在でもまれにイタリアあたりから注文がありますけれど、国内ではもうこれらは商売になりませんね。それで、オーディオ機器の注文がどんどん減少して来た頃、10年以上前ですけれど、私も少し写真に興味を持っていましてね。実は、トーンアームのカタログの写真を自分で撮影したのです。写真、それも大判カメラのことは玄光社さんの『ビューカメラマニュアル』で徹底的に勉強しました(笑)。」

趣味が高じてというべきか、あるいは経費節減のためというべきはわからない。ところが、ここに来て氏はとんでもないことを思いつくのである。

ゼロからの出発

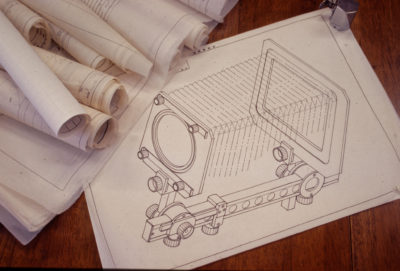

「当社は機械の設計製造が専門です。当時の私は、写真業界のことには全く無知でしたが、会社の将来も決して明るいとはいえない時期でしたから、ここはいっそのこと自分で4×5を作ってみようと考えたのです。」

いくら暗箱に近いビューカメラとはいえ、設計製作のノウハウなど全くない。蛇腹一つすら、図面を描いて自分で折るところからスタートしたという。アドバイスを受けられプロの写真家とのつきあいもなければ、販売ルートも知らない。全く業界音痴といった状態であった。

目標はただ一つ。氏自身が写真を撮影する中で学んだ基本的機能と操作性を確保した4×5カメラを作るということ。しかし、流石に専門は機械製造である。この目標は、1年を要さずに達成される。

「トーンアームに比較すれば、カメラは割合簡単でした。部品点数も少ないし。何よりを言えば、トーンアームはエンドユーザーの耳に訴えかけるための性能が求められるのに対し、このカメラは私が使って使いよいカメラであればそれでよかったからでしょう。」

第一号機であるFC-45Aは、爆発的とまではいかないまでも、十分な反響を呼び、満足できる売り上げを達成。

「時折、写真家やカメラ業界の方から、本当に何も知らなかったからできたようなものじゃないかって言われるんです。カメラだって、自分が使っていた機種以外は全く知らなかった。でも、唯一の手本であるそれを真似ないところから始めたのが却って良かったのかもしれません。国内ではそうでもありませんが、ドイツあたりに行くと、多くの人がドイツ製品の物真似ではないから良いといってくれたりすんです。」

うむ。国内外格差というのは、こうした価値判断にまで及んでいるのであろうか。

「でも、面白いのはそれからですね。カメラの製造を初めてから、写真を撮影するのがますます楽しくなってしまいまして・・・。新しいカメラやアクセサリーを作ったり改良したら必ず自分で使ってみます。ハイキングや山登りでも、必ず自作のカメラを同行し撮影しています。」

そう、SHIMOシリーズのカメラは、野山を駆けめぐりながら、その足で大判カメラで写真撮影を楽しむことを主な目的としたフィールドカメラ(FC)であったのだ。そうしてみると、一眼レフを凌駕する収納性、そしてた軽量さ、ならびに各部の操作性は、他の重量級の大判カメラにはない魅力に溢れているのである。アオリを必要としない撮影に使うのなら、いかに大判カメラであろうとその機能は不要なのである。

自らが望むように設計したカメラで撮影し、多くのユーザーとその愉しみを共有する。なんという贅沢であろうか?