ハイテク製品の見えざる主役 『日本電産コパル』

会社概要

写真家にとっては、大判カメラ用シャッターメーカーとしてつとに知られるが、実は各種家電製品や工業機械に使われる駆動技術製品のトップメーカーである。'46年に個人経営でシャッター製造を開始し、'49年に法人化し株式会社コパル光機製作所に。'62年、株式会社コパルに社名変更。'98年に日本電産株式会社のグループ企業となり、現在に至る。コパルという名は、創業者の頭文字のアナグラムだとか。(取材当時)

コパルの現在

コパルと聞いて、あ、あの会社ね。と答えられる人は、十中八九、大判カメラユーザーに違いない。なぜなら、昨今入手できるほとんどのそれは、コパル製だからである。

しかしこの会社の現在の商号は「日本電産コパル株式会社」となっていることを知っている人は、意外に少ないのではないだろうか。かくいう私も、その一人であって、取材日には社屋を見つけられず、近所の人に場所を訊ねたのだが、実はそここそが会社の資材搬入口だと聞いて、初めて、その予想もしなかった大きさに驚いてしまったほどなのである。事実、現在の従業員数は1000人を超え、アメリカ、中国、フィリピン、ベトナムにも関連会社を持つ、大企業なのであった。

さらにいうなら、自社製品のリストにたじろいだ。冒頭に述べた大判カメラ用シャッターはいうまでもなく、フォーカルプレンシャッター、デジタルカメラ用シャッター、コンパクトカメラ用シャッター、レンズ駆動システム、AFシステムなどなどのパーツがある。昇華型プリンターがあって、ミニラボシステムがある。馴染みのないところでは、センサーユニット、太陽光追尾装置、エンコーダモーターなどなどが並び、さらにパソコンにも内蔵されているファンモーターがあり、ウォークマンのパーツがあって、携帯電話用の小型振動モーターがある。

およそ私たちの身近にある各種機械製品類のほとんどに、コパルの製品が使われているといって過言ではない。

技術開発本部、理事研究員。1942年1月1日、埼玉生まれ。芝浦工業大学工業高等学校卒。入社後、大判カメラ用シャッターの開発に携わり、'72年よりスケアシャッターの開発部に異動。今春、紫綬褒章受賞。

35ミリ一眼レフの歴史が変わった瞬間

現在、ほとんど全ての35ミリ一眼レフカメラには、縦走りフォーカルプレンシャッターが使われていることはご存じであろう。実をいうと、このシャッターの起源は、今を去ること40年ほども前に商品化された「コパルスケアシャッタ」に至る。無論、一般ユーザーの知るところのものではない。スケアは、今風にいうならスクエアである。

「今では特許も切れていますから、それぞれのメーカーが独自に開発したりしています。しかしどれもが当社と同じ構造を持っていますし、現在でも約50%は当社が製品化し、カメラに搭載されているのではないでしょうか。」

こう語るのは、東京技術センター理事研究員の井上信義氏。

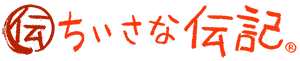

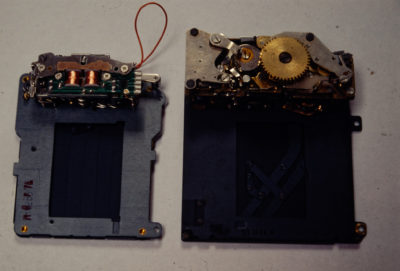

しかし、初期型のシャッターは、複雑な加工を施した2枚または3枚の羽根を、これまた複雑な形状をした4つのレバーで保持する構造であったため、そのままでの小型化には限界があったという。35ミリ一眼レフ本体の小型化が趨勢であった、'70年初頭の話。

「それまで、大判カメラ用シャッターのグループリーダーを任されていたのですが、突然、グループリーダーはクビだって言われましてね。小型のスケアシャッタを開発する部署に異動したのです。私の担当は制御部で、こちらの方はわりあい上手くできた。しかし、羽根の構造がどうしてもネックになりまして、他社のパテントなどもさまざま試してみたのですが、どれを使っても駄目でしたね。」

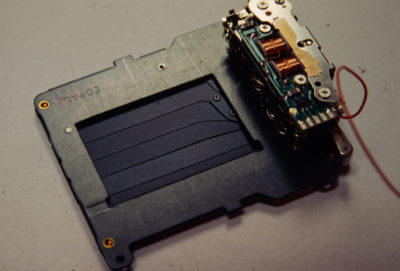

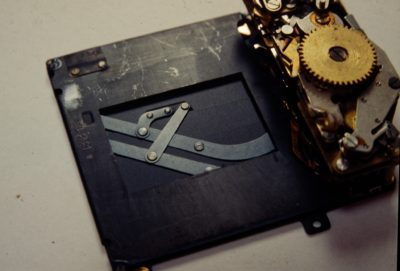

現在のカメラに使われているスケアシャッタは、羽根の数は倍以上の5枚。しかし、それらを保持するレバーは、たったの2本。

「2週間くらいずっと考えていました。後になって思えば、どうして最初からこうなっていなかったのか自分でも不思議なくらいですが。とにかく、自宅で思いついたわけです。当時ですから、自宅でドラフターを使うわけにもいかず、翌日から一週間ほどかけて図面を引いて、上司に進言したのです。これでいきましょう、と。」

異動後、1年と半年を過ぎたころ、氏の発想は特許出願という形で、最初の実を結ぶ。

「構造そのものが違いますから、全体の小型軽量化が可能になっただけでなく、部品点数もかなり少なくなりました。シャッター羽根に金属以外の素材が使えるようになり、シャッター秒時の高速化も図れるようになったのです。」

いうまでもなくシャッター秒時とは、シャッタースピードのことなのだけれども、氏は必ずこの言葉を使う。思うに、シャッターが開いている時間を指す単語なのであるから、スピードというより、秒時のほうが日本語としては意味が通りやすいな、とも思う。

そして現在、最高速1/12000秒を実現した35ミリ一眼レフカメラがあるけれども、このシャッターはもちろんコパル製品である。

歴史に、もし、はない。とはよく言われることだけれども、もし、氏の考案がなかったらどうなっていたろうと想像を膨らませることはできる。35ミリ一眼レフは、その小型軽量化に限界をむかえ、最高速は二千分の一秒どまり、ストロボ同調速度は百分の一秒ていどだったとしたら・・・。

技術者の思い

写真やカメラが好きで入社したのではないと語る氏であるが、それでも趣味程度には写真撮影を楽しむ。

「1/12000秒のシャッター秒時ですが、実際にそれを使う撮影シーンがあるかと自分でも探してみたのですが、ないですねぇ。しかし、本当をいうと1/16000秒を実現したかった。1/8000秒の1段上は1/16000秒ですからね。」

少し大振りのシャッターであれば実現可能なのだそうだが、小型化の壁がどうしも乗り越えられなかったという。そして、既に完成かれた技術とも思える大判カメラ用シャッターについて伺ってみると・・・。

「まだまだ、できることはあるはずです。ただ、電子制御化や高速化などの強い要求がないだけなのです。私たちの仕事は、需要あってのことですから。」

とは意味深長。ただ、安価にしてほしいという要求だけはあるそうだが。

ともあれ、話はおそろしく専門的なことばかりであって、シャッターの構造などに無頓着な私に遠慮して話してくださっているにも関わらず、わからないことだらけであった。しかしながら、氏のような技術者の開発の仕方いかんによって、写真表現のあり方そのものが変わること思えば、かなり複雑な思いが残る。